パニック障害とは

パニック障害は、ある日突然、激しい不安や恐怖感に襲われる「パニック発作」を主な症状とするものです。

多くの場合、パニック発作は特に誘因なく、予期せぬ状況で起こります。心臓がドキドキする、めまいがしてふらふらする、呼吸が苦しくなる、気持ち悪い、不安感に襲われるなど自分の意志でコントロールしようとしてもできない状態になります。このようにパニック発作がくりかえされる状態を「パニック障害」と呼んでいます。

そして、「また発作が起きたらどうしよう」という強い不安感(予期不安)や、発作が起きた際に逃げられない、助けが得られない場所や状況を避ける行動(空間恐怖)を伴うことがあります。

パニック障害は決して珍しいものではなく、100人いれば2~3人は一生のうちにパニック障害を経験するとも言われています。

パニック障害の症状

パニック障害の症状は、大きく分けて「パニック発作」「予期不安」「空間恐怖(広場恐怖)」の3つです。これらの症状が関連し合い、日常生活に支障をきたすことがあります。

①パニック発作

パニック発作は、パニック障害の中核となる症状です。何の前触れもなく、突然強い恐怖感や不安感に襲われ、以下のような様々な身体症状や精神症状が現れるのが特徴です。

- 動悸、心拍数の増加

- 息切れ、息苦しさ、窒息感

- 体の震え、発汗

- 吐き気、腹部の不快感

- 胸の痛みや不快感

- 寒気または熱感

- 手足のしびれやうずき感

- めまい、ふらつき、気が遠くなる感じ

- 現実でない感じ、自分が自分でない感じ(離人感・現実感喪失)

- コントロールを失うことへの恐怖

- 死ぬのではないかという恐怖

②予期不安

予期不安とは、「またパニック発作が起きてしまったらどうしよう」という強い不安や恐怖感のことです。一度パニック発作を経験すると、その時の恐怖が記憶に残ってしまい、発作が起きていない時でも常に不安を感じるようになります。

この予期不安のために、常に緊張した状態が続き、日常生活の様々な場面で不安が頭から離れなくなってしまいます。例えば、「電車に乗ったら発作が起きるかもしれない」「運転中に発作が起きたらどうしよう」といった考えが繰り返し頭の中に浮かんだり、夜眠る前に「明日も発作が起きたらどうしよう」と気になり眠れなくなったりしてしまい、精神的に疲弊してしまうことがあります。

③空間恐怖(広場恐怖)

空間恐怖(あるいは広場恐怖)は、パニック発作が起きた時に「すぐに逃げられない」「助けを求められない」と感じる場所や状況に対して、強い恐怖や不安を感じ、それらを避けるようになる状態です。広い場所や狭い電車の中や車の中、美容院や歯医者、スーパーマーケットなど恐怖を感じる場所は人によってそれぞれです。ひどくなると家から出るのも怖くなってしまい、外出できなくなることもあります。

このように空間恐怖を発症すると著しく日常生活が制限されてしまい、今まで普通に出来ていた生活がかなり困難になる方も多いです。

一般的に、「パニック発作→予期不安→空間恐怖」というステップで症状が悪化していきます。

パニック障害の原因

パニック障害は、一つの原因だけで起こるのでありません。様々な要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。主な原因としては、生物学的要因、心理的・社会的要因が挙げられます。

①生物学的要因

脳内の神経伝達物質のバランスの乱れが関与していると考えられています。特に、感情や不安の調整に関わるセロトニン、ノルアドレナリン、GABAといった神経伝達物質の機能異常が関係していると言われています。これらの神経伝達物質は互いに影響を与え合いながら、私たちの感情や気分をコントロールしていますが、うまく働かないと不安を感じやすくなったり、不安を抑えられなくなったりすることがあります。

また、脳の扁桃体や海馬といった、恐怖や記憶に関わる部位の機能異常も関連があると言われています。

②心理的・社会的要因

人生における様々なストレスがパニック障害発症の大きな引き金となります。例えば、

- 人間関係の悩み: 家族、職場、友人関係でのトラブル

- 環境の変化: 引越し、転勤、転職、転校、入学、卒業など

- ライフイベント: 結婚、離婚、出産、死別、病気、介護

- 過去のトラウマ体験: 事故、災害、虐待などの悲しい体験

- 過労や睡眠不足

といった出来事が、心理的な負担となり、不安や恐怖を感じやすくなることがあります。特に、ストレスが長期にわたって続いたり、複数のストレスが重なったりすると、パニック障害の発症リスクが高まります。

また、強いストレスは自律神経のバランスを乱し、心拍、呼吸、血圧、消化といった体の機能に問題を引き起こすのです。

コリが引き起こすパニック障害

パニック障害の原因からも分かるように、「脳の機能異常」がパニック障害の発症に大きく関係しています。

では、脳の機能異常を引き起こしているものは何なのか。それは、「コリ」です。首肩コリ・背中のコリ・胸のコリ・食いしばりのコリによる脳への血流不全と交感神経の過緊張がパニック障害を作り出しているのです。特に首コリは、脳に近いところの神経を圧迫するので、脳に影響を及ぼします。首の後ろの筋肉(後頭下筋群)にコリができると、自律神経の中枢がある脳幹(視床下部)を圧迫し続け、交感神経が過緊張状態となります。すると、心臓がバクバクと動いたり、呼吸が速くなったり、不安感に襲われたり、まさしくパニック発作時の状態です。

つまり、パニック障害と呼ばれている症状を作るのは、「身体のコリ」=「身体の緊張」なのです。首・肩・背中・胸・食いしばりのコリを取り、血流を良くすることで改善していきます。

パニック障害はなぜ治りづらいのか

パニック障害が治りづらいのは、「精神だけの異常」と考え、薬物療法が治療の中心となるからです。

まず、大切なことは「精神的に弱いから」「性格に問題があるから」パニック障害になっているわけではない。ということを理解する必要があります。そして、これまで説明した通りパニック障害は「身体のコリ」が大きく関係しています。しかし、病院では患者の身体に触れ、異常を見つけることをほとんどしないと言ってもよいでしょう。

パニック障害の症状である、動悸や息切れ・吐き気・しびれ・不安感などの症状は、病院での内科検査では特別な異常が見つからないのが特徴であり、パニック発作のような症状が出たら心療内科を受診することを勧められるのが一般的です。そして、精神薬の処方が治療の中心となります。

確かに、抗不安薬や抗うつ薬を飲むとパニック発作は軽減しますが、薬を飲まないと発作は再発することがあります。そうして、ずっと薬を飲みながら日常生活を送ることになり、薬をやめようとすると発作が起きたり、不安感に襲われたりと離脱症状に苦しめられることになるのです。もちろん、薬を使い発作などをコントロールすることが必要な時期もあります。しかし、薬を飲むだけでは根本的な解決にならないのです。

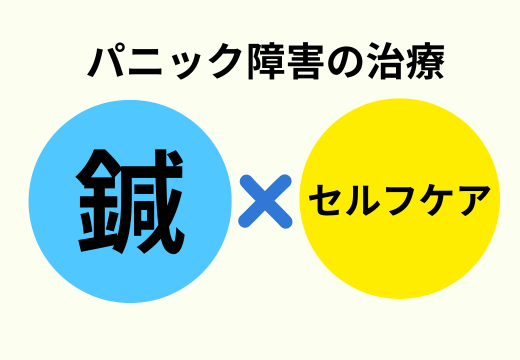

パニック障害は鍼でなおせる

パニック障害は、「身体から治せる」というのが当院の考えです。

その一つの方法が「鍼」です。パニック障害の方の特徴である、首・肩・背中・食いしばりのコリを鍼を使いほぐしていきます。コリをほぐすことで、脳への圧迫が取れ血流が良くなります。脳への血流が良くなると、今まで発作が起きていた状況でも発作が起こらない身体になってきます。発作が起こらなくなってくると、少しずつ自信もついてきて不安や恐怖に対処できるようになります。

パニック障害でお悩みの方、心療内科と併用しながらでも鍼施術していくことで薬の量を減らすことが出来たり、お仕事や苦手な車や電車にも乗れるようになったりします。パニック障害を鍼治療で克服された方は、大勢いらっしゃいます。

もしあなたもパニック障害でお悩みであれば、ぜひお気軽に一度ご相談頂ければと思います。

コメント